金原理先生と熊本大学比較文学研究室

西槇 偉

比較文学研究室の来し方をふりかえってみたのは、2021年初回同窓会開催の準備をした時であった。「そろそろ研究室の総括をする時期ではないか」という示唆を西成彦先生から受け、同年9月に先生の集中講義に合わせて、初回の同窓会を開いた。

金原理先生が中心となり、研究室を創設したのは1982年。同年にポーランド文学の関口時正先生が赴任され、翌年に転出された。84年に西成彦先生がいらして、97年3月まで在職された。その後に、森田直子先生が来られ、また教養部の改革で複数の教員が加わり、金原先生の後任として自分が来た2003年の時点で教員は6名であった。

金原先生が主宰された間の研究室の雰囲気を、残るアルバムや学生研究室の交流ノートによって窺い知れたのは、同窓会準備の一大収穫であった。

写真アルバムがきれいに整理、保管されているのは創設時から西先生が離任する1997年頃までである。同窓会のおりのPPTにそれらの写真を多く収めたが、特に印象的なのは、90.10.19と日付のある1枚。島原の合宿所へ行くフェリーの上、金原先生がスーツ姿で立ち、右横に西先生が手すりに凭れ、左横に男子学生が4名、手すりに乗って座るもの、ぶら下がるもの、思い思いのポーズをしている。手すりの下方に波が白い渦を巻いている。両先生は青春の船を舵取るキャプテンのように見える。

それから、「漱石俳句がるた」という宝物もある。クッキーの空き缶に入っており、蓋に「漱石俳句がるた―比較文学研究室―1996.11作成」との札書きがある。箱のイラストデザインに「YOU ARE MY

TRESURE」とある。読み札は俳句、取り札はイラスト。絵柄は土筆が伸びているところや、椿の木が雪をかぶったところなど、シンプルながら楽し気である。漱石来熊100年記念の年に合わせ、漱石文学と絵画の関わりをコンセプトにした演習の成果だろうか。

初回同窓会に金原先生のご参加はかなわず、録画した画像をお見せすることもできないまま、先生が永眠されたのは残念の一言に尽きる。しかし、同窓会はその後中島哲哉氏を中心にHPを開設し、オンラインで定期的に読書会を開催して、活発に活動している。それだけ、卒業生たちに比較文学の面白さが伝わり、また彼らの絆を強くする教育がなされたということだろう。

1982年は、私が中国から日本に渡った年でもある。比較文学研究室にやはり縁があったのだと思う。いつも温顔で人を包む金原先生に、心より感謝している。

漱石俳句がるた(一部抜粋)

思い出は歌の波に乗って

金原先生は、私にとって最初の上司にあたる先生です。ほやほやの新米教員が次々としでかす失敗を、あのおひさまのように福々しい笑顔でいつも許してくださっていました。日本比較文学会の大会では、九州大学の清水孝純先生と並ぶ「質問マン」の巨頭として、常に先を争うようにして質問に立たれるお姿が印象的でした。

教養豊かで知的好奇心に溢れるお言葉や、人や仕事に対する謙虚なご姿勢から、本当に多くのことを学ばせていただきました。私が熊本大学で自由にのびのびと過ごせたのも、金原先生のおかげに他ならず、あの頃も、そして今も、上司運に恵まれたと心から感謝しております。

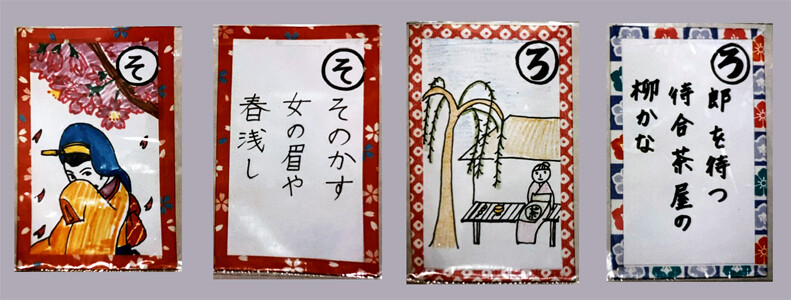

金原先生の思い出が波のように押し寄せてきて、懐かしさと寂しさで胸がしめつけられそうになります。とともに、先生の朗々とした歌声が、どこからともなく聞こえてくるのです。金原先生は、二次会のカラオケでよくイタリア民謡の『サンタ・ルチア』を、素敵なビブラートを効かせて歌い上げておられました。先生の陽気な歌声に乗って、ナポリの美しい海辺の光景と、観光客を誘う小舟の船頭の活気に満ちた姿が目に浮かぶようでした。

ご退職の折には、その何か月も前から、「文学部の送別会で、ロシアの『ステンカ・ラージン』を歌いたいんですよ」「二番はね、ロシア語で歌おうと思っていますから、練習の時に聴いていただけますか」と、お会いするたび生き生きと話してくださいました。この歌は、17世紀ロシアの農民反乱の指導者であったコサックのステパン・ラージン(ステンカはステパンの愛称)の伝説にちなんだ勇壮な民謡です。金原先生の美しく響くお声にぴったりの選曲だと思ったことを覚えています。かくして当日、音楽学の木村博子先生のピアノ伴奏で、やや紅潮したお顔に笑みをたたえた先生は「くーおんーにとーどろーく、ヴォールガーのなーがれー(久遠に轟く、ヴォルガの流れ)」と、船の舳先に立つステパン・ラージンのように堂々たる独唱を披露され、大きな拍手を浴びておられました。

ナポリの海を出発した船は、いつしか南ロシアを流れる母なるヴォルガ川へ――。ステパン・ラージンは、貧しい農民やコサックたちによる権力への抵抗の象徴として、さまざまな歌や物語に影響を与えましたが、この歌もその一つです。『ステンカ・ラージン』の歌詞には残酷な面があるものの、全体を通して、自由と冒険心、抗いや友愛、故郷への思いなどが表現されています。熊本大学に比較文学の道を切り拓いてくださった金原先生は、きっと今も自由に知的冒険の旅を楽しみながら、私たちを見守ってくださっていることでしょう。

金原先生、本当にありがとうございました。次にお会いする時は、ぜひ幻の二番をお聴かせください。唱和をお許しいただけるよう、私も音痴をなおしてからまいりますね。

溝渕園子

カラオケで熱唱される在りし日の金原先生

金原先生へ

先生、覚えていらっしゃいますか。

ある日、先生を訪ねられたお客様をご案内すると、その方はお土産を先生に渡してすぐにお帰りになりました。

もの欲しそうな私の視線に気づかれたのか、先生は「ケーキをいただいたから、みんなで食べましょう。研究室に持って行ってください」と、おっしゃいましたね。

両手で箱を抱えて、弾む足取りで階段を降りた私。

研究室のドアを開けると、こんな時に限っていつになく大勢の人の姿が。

「ひいふうみい…9人」

箱の蓋をあけると、そこには素敵なケーキ。いや、焼き菓子?

マーガレットのお花の形の厚みの薄いぺったんこな、こんがりきつね色のケーキが入っていました。

「あれぇ…思ったより小さいな」と少し困った顔の先生。大丈夫ですよ、みんなで食べたらきっと美味しいです。

「ちゃんと公平に分けてね」と笑顔で無理難題を出される先生。いやいや、花びらの形に大きく凸凹している円形を、等分に9つに分けるのは至難の業ですよ。

親指と人差し指で、ちょこんとつまめる一口サイズになったそのケーキは、サクッとしてじゅわっとして、バターたっぷりでアーモンドの香りがして、とってもとっても美味しかったのです。

あんまり美味しくて、それから何十年経っても忘れられなくて、「あのケーキはなんだったんだろうなあ…」ずっとそう思っていたけれども手掛かりはなくて、古い古いお菓子の本に、そっくりなものが『ドイツの焼き菓子』として紹介されたのを見つけただけでした。

それが、今年になって、ひょんなことで見つけたんです。

『マーガレット・ダ・マンド』、九州のとあるお菓子屋さんが、ずっと変わらずに作っていてくれました。

喜んで取り寄せてみたら、間違いない。綺麗なきつね色でぺったんこのマーガレットの形で、箱の中のケーキの絵付きのしおりも見覚えのあるものでした。しおりまで覚えているなんて、不思議ですね。

思わず「これこれ!」と口に出ました。

だけど、いそいそと口に入れたケーキは、記憶の通りにバターとアーモンドの味がして、美味しいけれども、そんなに美味しくなかった。どこか違いました。

ひとりで食べるケーキは、美味しくて、何だかからっぽな味がしましたよ。

そっか、金原せんせいがくださったケーキ、もうあの味には会えないのか。そう分かりました。人を失うって、そういうことですよね。寂しいけど、仕方ないですね。

金原先生は、いつも笑顔で褒めてくださいましたね。

「南部さんのあだ名はSaiなの?Saiのサイは才能の才だね」

「南部さんは才女だから」

「南部さんは、うちのエースだから」

あまりにも自分とはかけ離れた誉め言葉なので、嬉しいとかは全く思えなくて、当時の私はただただ途方にくれるだけでした。

なのに、先生の笑顔と褒めていただいたという記憶は、胸の深いところにいつもいました。

今思うと、「ふっふっふ」と笑ってらしたから、おちゃめな先生にからかわ

れていたのかもしれないけれども、もしそうならそれを真に受けたなんて恥ずかしいんだけれども、それでも何か辛いことをひとりで乗り越えなければいけない時、私はその先生の言葉に、少しだけ背中を支えてもらっていたんだなあ…と、そう思ったりしています。

愚かな子供が、親は病気もしないし死ぬこともないと思ってしまうように、私はどこかで先生にはいつでも会えると思っていました。

在学していた時は、人見知りで自意識が強くて先生にうまく打ち解けることのできなかった私だけど、今度会ったら楽しくお話して、お礼も言って…とか、馬鹿みたいに勝手に考えていたんですよ。

思い出す先生の顔は、ほっぺがピンクでぴかぴかしていて、楽しそうに笑ってらっしゃる。いつもいつも。

それがどんなにすごいことなのか、そして先生のなかにある世界がどんなに豊かなものだったのか、今の私にはよく分ります。

金原先生、先生のことを「きんぱらりん~♪」と呼び始めたのは私です。なんなら調子よく「きんぱ~らりんりん~♪」とかも言っていました。正直、あんなに素早くみんなに定着するとは思いませんでした。

先生が、研究室の本の購入予算をつぎ込んで買われた『敦煌』数十巻。

「南部君、あれ読んだ?『敦煌』。僕ね、開いてもないんだよ…はっはっは、なんであんなもの買っちゃったのかな」と、思わず膝が砕けるようなことをおっしゃってましたが、あの後お読みになりましたか?

あと、後輩が先生に不可をくらったレポート…これはここには書けません。

最近、中島くんと古典を読む読書会を始めました。よちよち歩きの子供みたいな覚束ない読書会だけど、先生、古典っていいですね?読むと世界がひろがりますね?そして、先生がここにいらしたらいいのに…色々お訊ねできるのに…と、先生の講義では居眠りばかりしていたくせに、毎回そう思ってばかりですよ。

先生のご本も読み始めましたよ。こっちは全く歯が立ちません。先生って、いったいどれだけの知識をお持ちなんですか?その知識を軽々と使いこなされて自由自在ですね?圧倒されちゃいます。

あの頃、先生のお父様も高名な学者でいらっしゃって「皆に父親と比べられて困っちゃうんだよ」と頭を掻いていらっしゃいましたが、きっとお父様も先生のことを誇りに思われていることでしょうね。

ケーキはそんなに美味しくはなかったけれど、それでもたまには食べますよ。

そのうちまた、お会い出来ますね?

もしも私のことを忘れていらしたら、その時までに思い出しておいてくださいね。どうぞよろしく。

1985年卒 南部孝子

金原先生の思い出

大学2年の時、関口先生や研究室の皆と屋久島に行きました。

関口先生の発案で先生のジープに乗って、ワイワイと盛り上がりながらの青春旅でした。

出発の朝、何人かの学生と金原先生が盛大に見送ってくださったのを覚えています。

金原先生はいつもの優しい笑顔でした。

その時はまさかわざわざお見送りいただけると思っていなかったので、びっくりした記憶が残っています。

数十年経った今、思うのは、やんちゃな先生と学生との青春旅を少々心配する親心だったのかなと、思います。

いつも、少し離れたところから、比較文学研究室を見守ってくださっていたのでしょう。

ありがたい大きな存在でした。熊大の頃の金原先生の年齢を超えてみてわかることでした。

1985年卒 Y.I.

金原先生の講義を受講していたときの、忘れられない出来事があります。

私は自分でいうのもなんですが真面目な性格なので、学生時代に講義を休んだことは、ほとんどありません。

片手で数えられる程度の回数のなかで、一度、金原先生の授業をお休みしたことがあります。

レポートを書くために、図書館で勉強していたら、時間を忘れてしまったのです。

遅刻して教室に入るのは目立つので、そのまま図書館で授業終わり時間までレポートと格闘しました。

ところが図書館を出たときにばったり、金原先生とお会いしてしまったのです。

生汗かきながら挨拶した私に先生は一言。

「あ、早川くん。次の授業の担当に当てといたから」

もはや生汗は冷や汗に変わりました。

それがたまたま本当に私の順番だったのか、はたまた授業をさぼった罰だったのか、私には知るよしもありません。

謹んでお受けするしかないのです。

翌週、私は準備をして授業に臨みました。

「フランス語で読む源氏物語」の講義でした。

配られたプリントが私の担当です。

前回の授業を受けていないわけなので、続きである文の流れはよくわかりません。

でも、所詮「訳をする」だけです。

1週間辞書と首っ引きで訳したのですから、ある程度完璧なはず。

光源氏が女君を攫うようにして匿う、いわゆるよくある場面でした。

女君は無口だったので、その代わり彼女の気持ちを代弁すべく屋敷の風景を、情感豊かに訳しました。

行間を読むのは得意です!脚色するのも大好きです!

急場しのぎに連れ込んだ(にちがいない)荒れ果てた屋敷、庭には蝉の抜け殻が転がっている、などなど。

その瞬間、金原先生がおっしゃいました。

「あ、早川君、それ『空蝉』。人名だから」

Jesus!

よく見ると、斜体になってるではありませんか!

かくして、私は誓いました。

「授業をさぼるのはやめよう」

金原先生の心の機微をお読みすることはできませんでしたが、それ以降は毎回出席したので、私の誓いはお判り頂けたはず。

今となっては夢か現か、とさえ思える大学時代で、金原先生のこの授業が一番記憶しています。

「思い込みは危険」の人生訓を学びました。

金原先生。

楽しい授業を本当にありがとうございました。

早合点をするたびに、今でもこの出来事を思い出しています。

1992年卒 早川由紀

比較文学科で過ごした大学時代は楽しい思い出ばかりです。

それも先生方や同窓生に恵まれたおかげです。

その比較文学科を設立して下さったのが金原先生で、感謝の言葉しかありません。

金原先生はいつも穏やかでにこやかな笑顔ばかりが思い出されます。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ありがとうございました。

1985年卒 相良尚美

金原先生のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。

私にとって、熊大比文は家族のように温かな存在です。金原先生は、まるで父親のように、私たち生徒を優しく包み込んでくれました。

最近になって、熊大に比文コースが誕生した背景には、金原先生の並々ならぬご尽力があったことを知りました。金原先生は、まさに「熊大比文の父」だったのです。学生時代に感じていた父のような存在という印象が、卒業から四半世紀以上を経て真実のものだったとわかり、深い感動を覚えました。

時を超えた感動には、もう一つ「目次集の教え」というものがあります。

学生時代、金原先生のご指導のもと、比文の全蔵書の目次を分担して書き写し、目次集にまとめるという作業に取り組みました。最初は、時間のかかる単調な作業を面倒に感じていたものです。しかし、いざ論文執筆の段階になると、その目次集が貴重な「検索ツール」になることに気づかされ、その有用性に深く感銘を受けました。

この経験を通して、情報を整理して活用することの大切さや、一つのシステムを作るには時間をかけて地道な作業が必要なことなどを教えていただきました。それは、卒業後のビジネスでも役立ち、大きな仕事を任されたときの支えとなり、二度目の感動をもたらしたのです。

さらに時が経ち、現代では「検索」は日常生活の一部になりました。あのときの目次集が検索を目的としたものであることを思うと、その普遍性や先進性を改めて実感し、三度目の感動として深く心に刻まれました。

金原先生から学んだ多くのことを、これからも人生の糧として大切にしていきたいと思います。金原先生、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

1990年卒 本田 美奈(旧姓:日高)

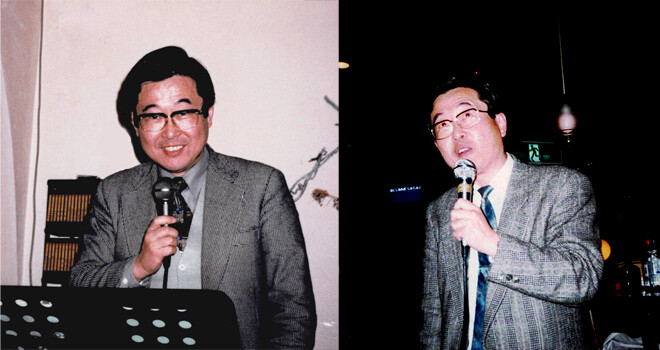

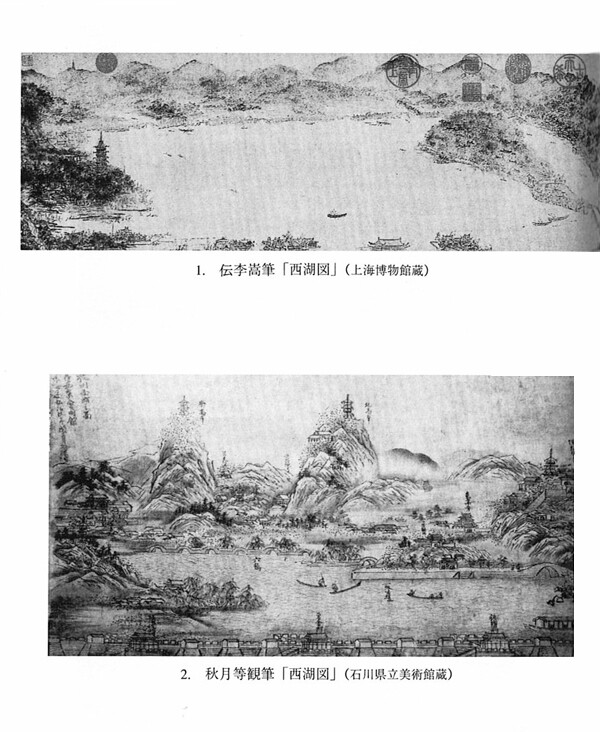

金原先生の漢詩の講義で、中国の西湖を模して大濠公園の池が作られてるのでは?とおっしゃっていて、比較文学って、そういう文学的な知識と自分の街の文化を結びつけて新しい発見ができるんだなーと、感動した覚えがあります。

金原先生は、語り口は軽妙で、知識量も豊富な講義を行ってくださって、出席するのは楽しかったけれど、自分の理解力の無さについていくのが精一杯で大変だった記憶です。

比較文学分野の先生は、親しみやすくて、知的で教養豊かなお話をしてくれるばかりで、こんなふうに歳を重ねたいと憧れる方ばかりですが、金原先生はその筆頭だったと思います。

若い頃は上澄だけしか理解できなかった先生の講義を、歳を重ねたいま、改めて受けてみたらどんなに楽しいだろうと、悔しくて寂しくなります。

2005年度卒 森中愛子

金原理「詩歌の表現 平安朝韻文攷」九州大学出版会 (2000年1月10日)

社会人になってから10年ほど経ったころ、中国は杭州に出張する機会がありました。

当時、茶関連の仕事をしていたため、浙江省、とりわけ杭州には縁があったのです。

仕事を終えたあと、帰るまでの間に観光することになり、幾つか名所を見て回ったのですが、その中に西湖が含まれていました。

日本の景勝地とは趣の違う、とても美しい風景を見たとき、不意に大学時代の講義の記憶が蘇ってきました。

金原先生の、西湖図を扱った講義です。

大学卒業以来、仕事の忙しさにかまけて、あるいはいっぱしの大人になったふりをして、学生時代など振り返りもしなかったのに、突然にありありと金原先生のお話が思い出されたのは不思議なことでした。

先生がご覧になった風景と同じものを見ていることに感動し、また、取り上げられていた白居易の詩のすがすがしさと相俟って、より美しく目に映った西湖の風景が今も忘れられません。

普段、学生時代に学んだことなど忘れたようにして生きていても、すべて自分の中に根づいて、精神を豊かにしてくれているのだと気付いた瞬間でした。

杭州行の思い出を意義深いものにしてくださった金原先生の教えに改めて感謝申し上げ、謹んで哀悼の意を表します。

2002年度卒業生 佐野さな子(旧姓:松藤)

金原理「詩歌の表現 平安朝韻文攷」九州大学出版会 (2000年1月10日)

金原先生へ

得意分野も無く好きな作家もいない、どちらかというと不真面目な学生の典型だった自分に対して、金原先生はいつも優しく接して下さいました。時折、呆れながらも笑いながらかけてくださった「しょうがないね、君は。」という言葉が懐かしく思い出されます。

直接お目にかかって感謝の気持ちをお伝えしたかったのですが、今はそれも叶わないのが残念でなりません。

金原先生、いつも笑顔で接して頂き有り難うございました。本当にお世話になりました。先生の御恩は一生忘れません。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

平成元年(‘89)卒 竹村雅文

金原先生、こんにちは。私達の声が聞こえていらっしゃる事と思います。そちらでもご研究や画作やフランス語の勉強に勤しんでいらっしゃいますか?先生のこの幅広いご興味と余裕のおかげで、私たちの学生生活はとても彩りのあるものであり続けています。

先生と最初にお会いしたのは、一年生の教養科目漢文学の時間でした。最終試験で課された漢詩の解釈が、大変素晴らしかった、と、私は先生にお褒め頂きました。その後、比較文学講座で再会した時、「え?そうでした?」というオチでしたので、もしかしたらこれは私の妄想、あるいは、先生のサディステックな愛情、だったのかもしれません。いずれにしても、先生のお言葉のおかげで、今も嬉しく誇らしく思っています。

ボードレールを読むフランス語講座をご一緒させて頂いたことも、楽しい思い出です。「処女」と言うのを気恥ずかしく感じて「生娘」と訳した私に、先生が大ウケしたこと、覚えていらっしゃいますか?確かに、謎な言葉のセンスでした。

先生は常に寛大でした。すでに2時30分だったのに、時計を見間違えて1時30分と思い、堂々と教室に入った途端、授業が終わった時、先生は穏やかに「藤原さん、君のような人は、大学の先生になるといいよ」とおっしゃってくださいました。ブランデーをたっっっぷり入れた紅茶を一緒に嗜みつつお話を伺った至福の時が懐かしいです。先生の纏う余裕と寛大さのオーラに私はどっぷりと甘えさせて頂きました。(ブランデーで思い出したのですが、「僕は死の際では、藤原さんの海外土産のブランデーの瓶を枕元で振ってもらってその音を聞くつもりです」とおっしゃっていましたね。甘美な音でしたか?)

「藤原さんの結婚披露宴のスピーチでは、僕はたくさんネタがあるよ」とおっしゃってくださっていたのに、ネタ提供の場をご用意できずに申し訳ございません。

先生のおおらかさと懐の広さのおかげで、私たちは比較文学講座という場で悠々自適に過ごすことができました。本当にどうもありがとうございます。

藤原まみ

金原先生のご逝去を知り、心にぽっかりと穴が空いたようです。四回生の時、レポートが全く書けず、一単位も取れなかった私が、翌年に就職が決まり、形だけでも卒業できたのは、先生のおかげです。自分が所属していたサークルの展示会に来ていただいたこと、サークルの顧問になっていただいたことなど、今でも鮮明に思い出します。推薦文を書いていただいたおかげで就職できた会社をクビになったこと、年賀状をいただいても返事が出せず、次の年になってしまったこと、先生の奥様から手紙の返事をいただいてもそのままだったこと、源氏物語のレポートが提出できなかったことなど、本当に申し訳なく思っています。

卒業の寄せ書きの色紙をしまい無くしてしまいましたが、先生が書いてくださった言葉を調べたところ、「われわれの本性は運動のうちにある。」という言葉と再会しました。老後に向けて、とにかく運動して健康状態が改善できたらと思います。

先生、色々と本当にありがとうございました。金原先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

M.N(1989年卒)

金原先生

日本漢文学を研究されている先生のもとで学びたい。金原先生を目指して熊本へ。そうして漢文学を掘り下げるものと思っていました。

講義は「源氏物語の仏語訳」。うっかり仏教に関するテーマだと思い込んでいたのですが、仏語は仏教語ではなくフランス語……。

気づけば未知のフランス文学講読会。先生は講義の空き時間にも希望者と共に読む時間を設けてくださっており、漢文学者の金原先生がフランス語を自在に操り、音楽的に朗読されている現実は私にとっては夢を見ているようでした。

研究室では台湾、中国、韓国の留学生の方々ともご一緒できました。ゼミで漢詩の音読を中国語で聴かせて頂く機会もあり、その響きも美しいものでした。

このように学問には揺るぎない基礎が必要であること、その世界の広さと深さを体感しました。少人数ゼミでは先生が紅茶をいれてくださることもあり、その香り高い味と温もりは今でも忘れられません。

よくふらりと研究室にもいらして、学生に気さくに声をおかけになり、卒業された先輩方の思い出話もされました。

同窓会が立ち上がったとき、お会いしたことはないけれども先輩方のお名前に聞き覚えがあるのです。先生の語り部の力が、今なおこれからの私達をつないでくださることになるのかもしれません。

ボブ・ディラン、宮沢賢治、どの国の何をどのように研究しても良いという自由な環境。

先生やご学友の語学力、行動力、教養、エネルギーにただ圧倒されるばかりの日々でしたが、そのような場に迷い込み、偏狭だった視野を広げることができました。

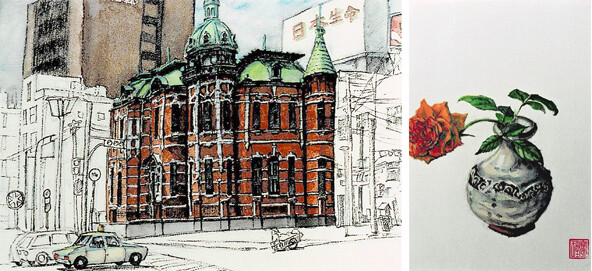

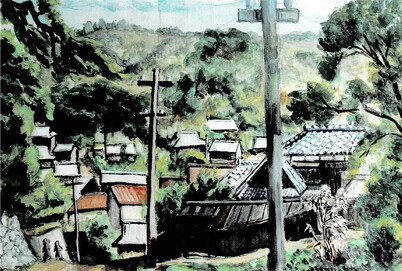

年賀状にはお返事をくださいました。花と花瓶、中国の光る河の街、桜島……。先生のお描きになった油絵のお葉書が手元にあります。先生のまなざしを感じます。

学生と共に学び続け、人の輪を創って談笑し、美味しく紅茶をいれてふるまい、返事を書き、絵を描き、フランスパンを購うために散歩する。いつも笑顔で。

先生の暮らしのエッセンスがわずかでもこの身に流れていて、それを誰かに伝えることができたらと願います。

金原先生、たくさんの温かいお時間とお導きを賜りありがとうございました。

上妻真里(旧姓 島田)

金原理先生の描かれた絵(お葉書より3枚抜粋)

コメントを残す